労働審判による解決

労働審判の特徴や解決率

01 労働審判とは?

労働審判(正式には「労働審判手続」)とは、労働者と会社との間に、審判官(裁判官)1名と労働審判員2名が入って、解決を目指す制度のことです。

労働審判員は、労働問題に詳しく、労働トラブルを労働者側、会社側として実際に扱ったことのある方たちのなかから、裁判所によって1名ずつ選ばれます。それぞれが労働者側、会社側の味方というわけではなく、あくまでも公平な立場で参加します。

労働審判の期日は、3回以内です。もし期日内に和解(調停)できなければ、トラブルの状況に応じて解決案(審判)が出されます。そして、その審判に異議がなければ、訴訟で得られる判決と同じ法的効果が生じるのです。

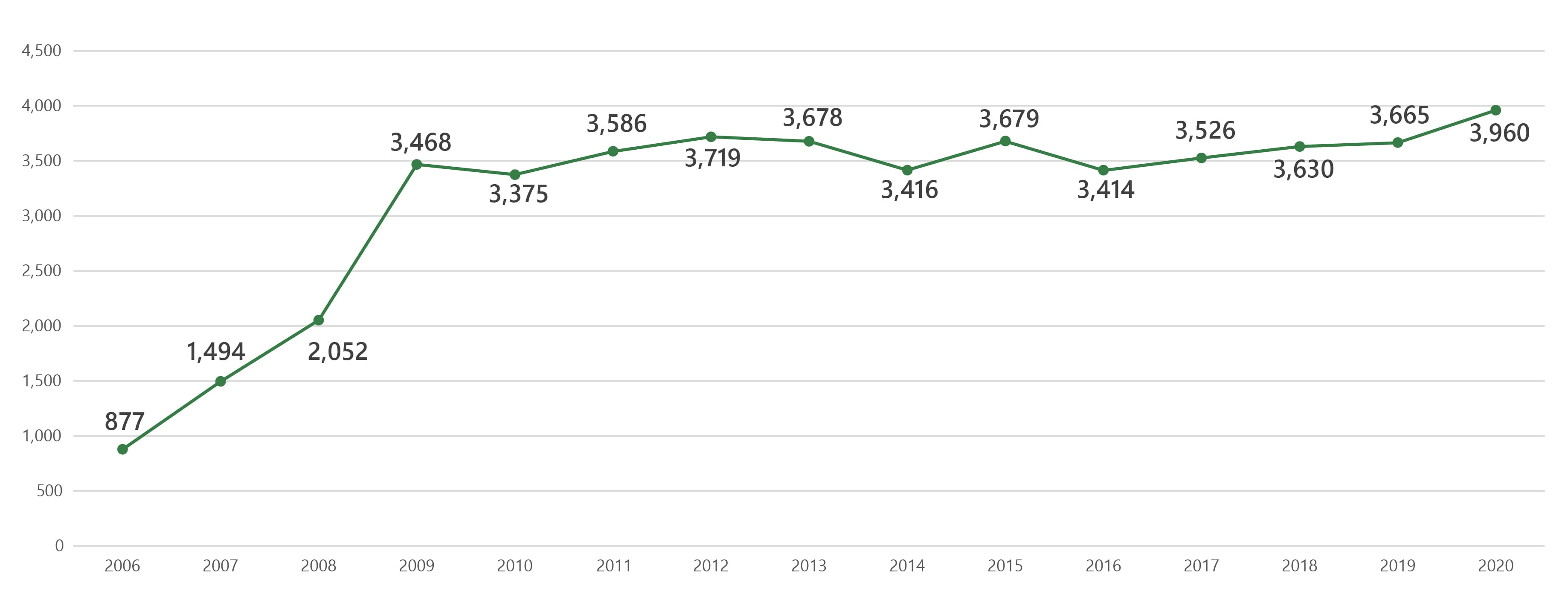

労働審判事件の新受件数の推移(地方裁判所)

日本弁護士連合会「弁護士白書2021年版」に基づき、当事務所が独自に作成したもの

参照:https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/3-1-8.pdf

上記のグラフからは、労働審判事件が年間で4,000件近く発生していることがわかります。

つまり、会社に対して、労働者が未払い残業代を請求したり、退職金を請求したりすることは、もはや珍しいことではないのです。労働審判は、今後も多くの労働トラブルの解決のために利用されていくことでしょう。

02 従来の手続方法

では、そのほかの紛争解決方法と労働審判では、どのような違いがあるのでしょうか。

まず、労働審判以外の紛争解決方法としては、下記のものが挙げられます。

- 労働基準監督署からの指導や是正勧告

- 都道府県労働局等によるあっせん

- 裁判所を利用した訴訟手続

「あっせん手続」とは、労働者と会社の間で話し合っても解決することが難しい場合に、労働局などの公的機関が間に入り、調整する制度です。

このあっせんや是正勧告には、それに応じなければならない法的な拘束力がありません。

そのため会社は、是正勧告に従わなかったり、あっせん内容を簡単に拒否したり、そもそもあっせんの場に参加しなかったりするのです。

また、訴訟手続は非常に時間がかかる点が問題です。

第一審の判断が出るまで1年程度かかることもあり、仮に勝訴したとしても、会社側が控訴した場合には、さらに時間がかかります。

もちろん、これだけの時間を費やした挙句、労働者側の請求がまったく認められない可能性もあります。

労働審判の3つの特徴

01迅速

原則3回以内の期日で審理を終えることになっており、申立てから終結までの平均日数は約70日といわれています。

02公平

裁判官以外に、労働問題の知識や経験が豊富な「労働審判員」が参加し、より公平な解決策を提示してもらえます。

03柔軟

明確な証拠がそろっていなくても、ある程度の証拠から判断を行い、訴訟よりも柔軟に事実認定をしてもらえます。

労働審判と訴訟との違い

| 労働審判 | 訴訟 | |

|---|---|---|

| 判断をする人 | 労働審判員2名と 裁判官(審判官)1名 |

裁判官のみ (1名または3名) |

| 必要な収入印紙代 (手数料) |

訴訟の半分の金額 | 請求額に比例した金額 |

| 解決する方法 | 調停または審判(※) | 和解または判決 |

| 解決までの期間 | 約2ヵ月半 | 長ければ1年以上 |

| 手続が 公開されるか |

非公開 | 公開 |

- ※審判に対して異議申立てがあった場合など、労働審判で解決しないケースが1割程度あります。

03 労働審判の流れと解決率

それでは、労働審判によって、労働トラブルはきちんと解決するのでしょうか。

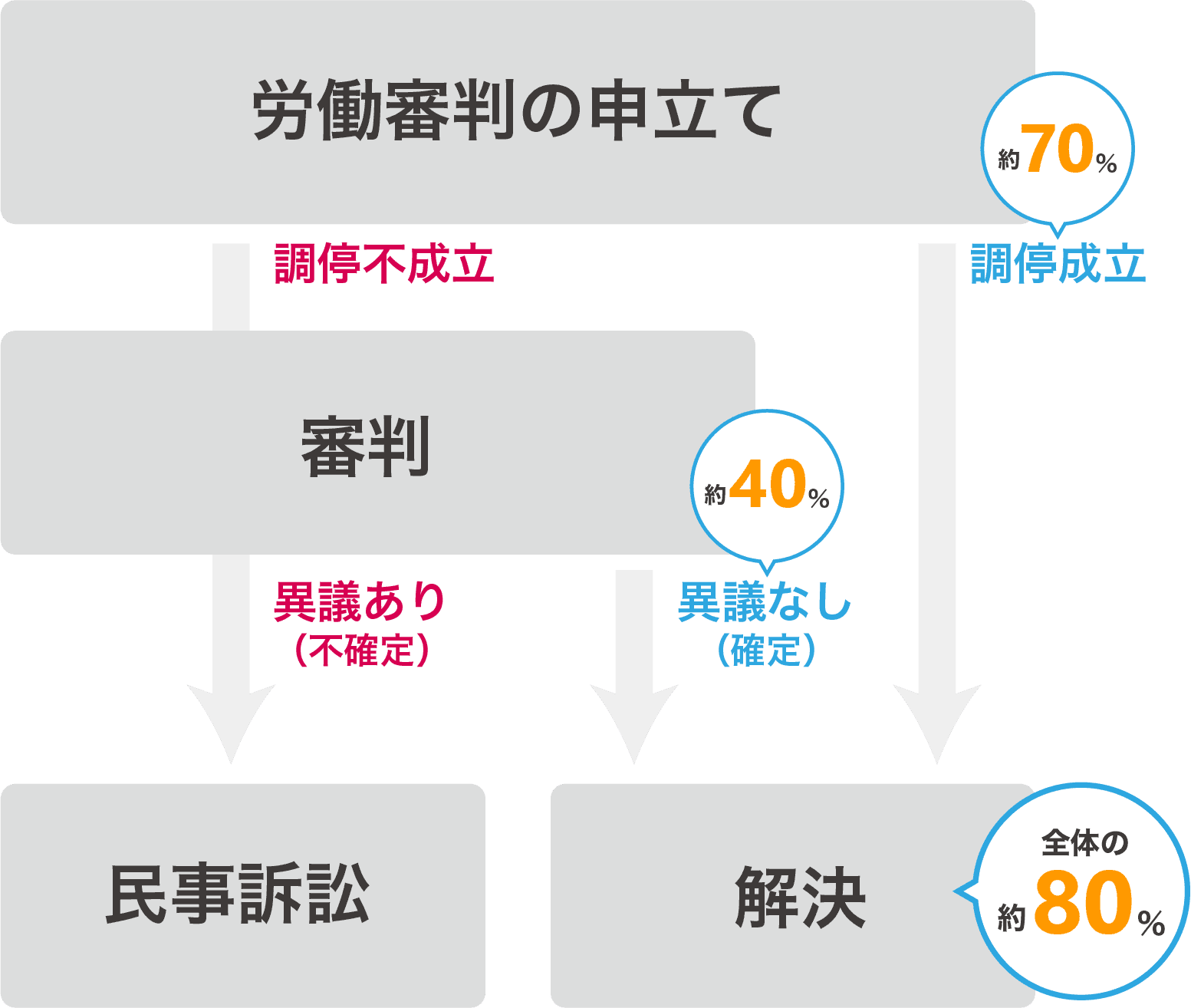

労働審判の実際の流れについて、下記の図をご覧ください。

日本弁護士連合会「弁護士白書 2016年版」に基づき、当事務所が独自に作成したもの

先ほどご説明したように、労働審判にはさまざまなメリットがありますが、解決率が非常に高い点が特に大きな特徴です。上図からもわかるとおり、労働審判を申し立てた件数のうち、約70%について調停が成立し、解決しています。

仮に調停が成立しなかったとしても、そのうち約40%は、審判に異議が申し立てられることなく解決しています。つまり、少なくとも全案件の約80%が、労働審判の手続内で解決しているのです。

また、ほとんどの場合、労働審判を申し立てる前に、弁護士は労働者の代理人として任意交渉を行います。

この段階で解決するケースも多々ありますので、さらに多くのケースが、労働審判までに解決していることになるでしょう。

- ※なお、労働審判は、労働者個人と会社が民事上で争う場合に利用される手続です。そのため、会社に刑事罰を求めたい場合や、公務員の身分について争う場合、労働者同士のトラブル(たとえば、お金の貸し借り)などには利用することができませんので、ご注意ください。

労働審判の対応は弁護士へご相談ください

労働審判は、スピーディーかつ柔軟に解決できることが特徴の制度です。

しかし、労働者と会社の当事者同士で争うことになると、やはり感情的になる場面も多く、話合いがまとまらないケースも考えられます。

手続の期間が短いということは、逆に「綿密な準備をして臨まなければならない」ということでもあるのです。

その点、弁護士が代理人として間に入れば、このような問題は解決されます。また弁護士が代わりに書面の作成などを行うため、依頼者の方の精神的・時間的な負担も大きく軽減されることになります。

令和2年の統計調査によれば、労働審判事件で労働者・会社の双方に代理人が選任されていた割合率は80.7%。実に8割以上の案件で、双方に弁護士がついています(日弁連調べ)。

未払い残業代や退職に関してお悩みの方は、一人で抱え込むのではなく、ぜひ一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

初期費用もかかりません

お早めに一度ご相談ください!

残業代請求には時効があります!まずはご相談を!

本当に残業代が出ないのか確認しませんか?