残業代の計算方法は?給与明細から残業代を計算する方法を解説

公開日:

更新日:

会社から毎月支払われている残業代。

「なんか残業時間した割には、少ないような気がする」と思われたことありませんか?

そんなモヤモヤを感じたら、給与明細を手元において、正しい残業代を計算してみましょう。

しかし、いざ給与明細を見てみると、さまざまな項目があり、自分で残業代を計算するとしても、計算が合っているのか不安になりますよね。

そこで今回は、残業代の種類や、給与明細から残業代を計算する方法について、解説していきます。

- 今回の記事でわかること

-

-

残業代の計算方法

-

自分のもらっている残業手当が適正かどうかの判断基準

- 目次

-

-

残業代の計算ではまず給与明細を見よう

-

>給与明細に残業代が含まれる手当はどのように記載されているのか

-

残業手当の種類

-

法定時間外労働

-

法内残業

-

深夜労働

-

休日労働

-

残業手当の計算方法

-

1か月あたりの所定労働時間の計算

-

残業代の計算に含めるべき手当と含めるべきでない手当

-

基礎賃金の計算

-

残業代の計算

-

実際に残業代かんたん計算ツールで計算してみましょう

-

残業手当の消滅時効

-

残業代の請求は弁護士にご相談ください!

-

残業代請求でアディーレに依頼するメリット

-

まとめ

残業代の計算ではまず給与明細を見よう

自分で残業代を計算する第一歩は、給与明細を見てみることです。

きちんとした会社であれば、給与明細には、その月の出勤日数や労働時間、残業時間等が記載されています。

しかし、残業代を少なく見積もるために意図的に虚偽の時間を記載していたり、まったく記載されていなかったりする会社も存在します。

ご自身の給与明細を見て、出勤日数や残業時間が少ないと感じる場合や、それらの記録が記載されていないような場合は、タイムカード等の勤怠管理資料を用いて、出勤日数や残業時間等を自分で計算することになります。

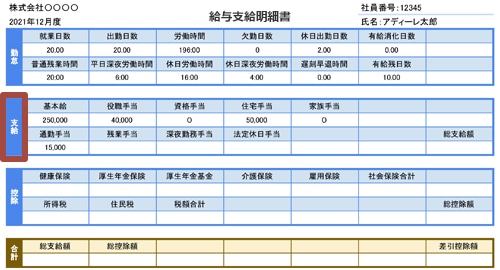

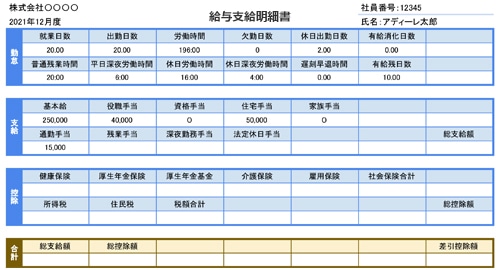

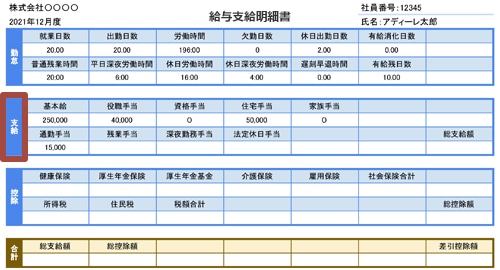

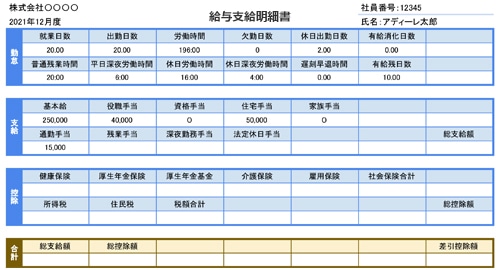

給与明細に残業代が含まれる手当はどのように記載されているのか

給与明細の「支給」と書かれた欄には、下記画像のように、さまざまな名称の手当が並んでいます。

そのなかに残業手当、深夜手当、休日手当などの項目の手当が並んでいれば、それが残業代として支払われている賃金になります。

こちらはあくまで一般的な例です。

実際には、基本給のなかに「みなし残業代」として数万円分の残業代があらかじめ組み込まれていたり、職務手当の全額が「みなし残業代」として支払われていたりすることもあります。

残業手当の種類

一口に残業代と言いますが、厳密に分類すると、次の4つの賃金に分けられます。

- 法定時間外労働に対する割増賃金

- 法内残業に対する賃金

- 深夜労働に対する割増賃金

- 休日労働に対する割増賃金

4つの残業代について、もう少し詳しく見ていきましょう。

法定時間外労働

労働基準法第32条によれば、会社は、労働者に、1日8時間を超えた労働や、週40時間を超えた労働をさせてはならないと定めています。

このような、法律の制限を超えた部分の労働を「法定時間外労働」といいます。

法定時間外労働の1時間あたりの賃金は、通常の25%増し(法定時間外割増賃金)になります。

法内残業

法内残業とは、会社が定めた所定労働時間は超えているものの、1日8時間や週40時間までという法定労働時間の範囲内に収まる残業のことをいいます。

たとえば、所定労働時間が9時~17時まで(昼休み1時間)の7時間である会社に勤めている人が、1時間残業して18時までの8時間働いたような場合です。

労働基準法第32条で定めた8時間はオーバーしていないものの、会社の所定労働時間である7時間よりも1時間多く働いていることになるので、法内残業になります。

法内残業の場合、1時間あたりの賃金は、通常の賃金と同じ額です。

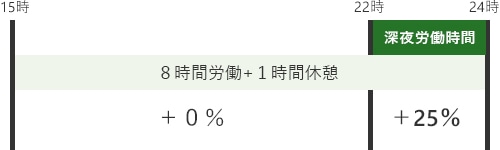

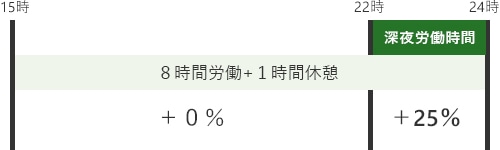

深夜労働

深夜労働とは、午後10時~午前5時までの間に行った労働を指し、深夜労働に対する割増賃金のことを、深夜手当などといいます。

深夜労働は、肉体的・精神的にも負担が大きいです。そのため、労働基準法では、会社が労働者に深夜労働をさせた場合、通常の賃金の25%増しの賃金を支払わなければならないと定めています(深夜割増)。

たとえば以下の図のように、15時から24時まで働いたような場合を見ていきます。

さらに、深夜労働が法定時間外労働に当てはまる場合、会社は深夜労働に対する割増賃金に加えて、法定時間外労働に対する割増賃金も支払わなければなりません。

たとえば、以下の図のように9時から24時まで働いたような場合を見ていきましょう。

図のように18時以降は法定時間外労働であり、22時以降はさらに深夜労働にもなります。

そうすると、22時から24時までの賃金は、法定時間外労働として25%増しとなり、加えて、深夜割増として25%増しとなるので、合わせて50%増しとなるのです。

休日労働

労働基準法第35条では、会社は労働者に、毎週少なくとも1日の休日を与えなければならないと定めており、その休日のことを「法定休日」といいます。

世のなかには、週休2日の会社が多いですが、法律上与えることが義務となっている法定休日は、あくまでも1日です。もう1日は会社が任意で与えている法定外休日となります。

たとえば、会社が就業規則で法定休日を毎週日曜日と定めている場合、土曜日や年末年始、祝日はすべて「法定外休日」となります。

労働基準法では、会社が法定休日に労働者を働かせた場合、通常の賃金の35%増しの賃金(休日割増)を支払わなければならないと定めています。

法定休日労働は、1時間目から通常の35%増しの賃金になっています。

そのため、休日労働が8時間を超えたとしても、そこから更に法定時間外労働としての割増賃金が加算されることはありません。一方で深夜割増は25%が加算されます。

そのため、法定休日に9時から24時まで働いた場合、割増賃金は図のようになります。

残業手当の計算方法

では、月給制を例にとって、給与明細を見ながら、具体的な残業代の計算をしてみましょう。

残業代の計算は、大まかに、次の二つのステップで行います。

まず最初に、月給を1時間あたりの時間単価(基礎賃金)に換算する作業をします。

簡単に言えば、月給を1ヵ月あたりの所定労働時間で割るのです。

次に、算出した基礎賃金に法定割増率と労働時間をかけます。

1か月あたりの所定労働時間の計算

1ヵ月あたりの所定労働時間は、1年間の所定労働時間を12ヵ月で割って求めるため、以下の式になります。

1ヵ月あたりの所定労働時間=年間の勤務日数×1日あたりの所定労働時間÷12

仮に、年間の勤務日数が240日、1日あたりの所定労働時間が8時間の場合は以下のとおりです。

1ヵ月あたりの所定労働時間=240日×8時間÷12=160時間

残業代の計算に含めるべき手当と含めるべきでない手当

給与明細を見てみると、基本給や役職手当、住宅手当、通勤手当といった、さまざまな手当がついています。

そして、労働基準法では、どの手当を残業代の計算の基礎に含めてよいか、逆にどの手当を残業代の計算の基礎に含めてはいけないかが決められています(労働基準法第37条5項、労働基準法施行規則第21条)。

次のような手当は、残業代の計算の基礎に含めることができません。

- 住宅手当

- 家族手当

- 通勤手当

- 賞与(ボーナス)

- 結婚祝い

- 残業手当

- 深夜手当

- 休日手当

一方で、労働基準法37条5項や同法施行規則第21条に列挙されていない手当、たとえば、役職手当や、資格手当、営業手当などは、原則として、残業代の計算の基礎に含まれることになります。

冒頭の給与明細書を例にとると、住宅手当と通勤手当は、残業代の計算の基礎に含めることのできない手当です。他方、基本給と役職手当は、残業代の計算の基礎に含めるべき月給ということになります。

基礎賃金の計算

給与明細を見て、基礎賃金を算出します。

支給されている手当のうち、基本給と役職手当だけが、残業代の計算の基礎に含めることのできる月給ですので、月給は29万円ということになります。

これを先ほど計算した月所定労働時間である160時間で割ります。

(基本給25万円+職務手当4万円)÷160時間=1,813円(小数点以下四捨五入)

こうして算出された1,813円が、基礎賃金となります。

残業代の計算

法定時間外労働、深夜割増、休日割増の計算は、以下のようになります(いずれも小数点以下四捨五入)。

残業手当の計算

基礎賃金1,813円×1.25(法定時間外割増)×20時間=4万5,325円

平日の深夜割増手当の計算

基礎賃金1,813円×1.25(深夜割増)×6時間=1万3,598円

休日割増(深夜除く)の計算

基礎賃金1,813円×1.35(休日割増)×12時間=2万9,371円

休日の深夜割増賃金の計算

基礎賃金1,813円×1.6(休日かつ深夜割増)×4時間=1万1,603円

以上が、おおまかな計算となります。実際には、平日残業かつ深夜勤務であるとか、休日出勤かつ深夜勤務である場合のように、割増要素が重なる労働時間もありますから、重なった部分が二重に計算されないよう注意する必要があります。

実際に残業代かんたん計算ツールで計算してみましょう

どれくらいの残業代が発生しているかを簡単に調べたい場合は、残業代かんたん計算ツールを使って計算することもできます。

ただし、計算の複雑化を避けるため、深夜割増や休日割増の計算はあえてせず、シンプルに法定時間外労働時間のみ入力する仕様となっています。

実際に法律事務所で残業代を計算する場合は、タイムカードから1分単位で労働時間を計算し、法内残業、法定時間外労働、深夜労働、休日労働に分けて細かく計算します。

残業手当の消滅時効

過去にもらいそびれてしまった残業代があったとしても、諦める必要はありません。残業代は過去にさかのぼって取り戻すことができるのです。

しかし、残業代請求権にも、刑事ドラマでよく見るような消滅時効というものがあり、一定年数請求しないと請求権が消えてしまいます。

そのため、残業代請求を思い立ったら、できるだけ早く動いたほうがよいでしょう。

以前は、残業代請求権の消滅時効は2年でしたが、2020年の民法改正に伴い、2020年4月以降に支給された賃金についての残業代請求権は3年に伸びました。

残業代の請求は弁護士にご相談ください!

今回紹介した残業代の計算方法は、あくまでも基礎的なものです。実際には、もっと複雑な計算をすることになります。

たとえば、あなたが歩合給制の会社で働いている場合、紹介したような計算式では残業代を算出することができません。

また、給与明細に残業時間の記載欄がない、残業時間欄に記載されている時間が自分の思っていた時間よりも少ないなどのケースもあります。

自分で残業代を請求したとしても、会社から自信満々に「上司が残業を許可しておらず、君が勝手に残業をしただけだから、残業時間は0時間だ」とか、「基本給のなかにすでに20時間分の残業代が含まれているから、残業代は全額支払い済みだ」などの反論をされる可能性があります。

会社からこのように言われた場合、法的知識のない方が、きちんと反論して残業代請求を続けることは、難しいでしょう。

この点、弁護士に残業代請求を依頼すれば、複雑な労働時間や基礎時給の計算をすべてやってもらえますし、仮に会社が法的な根拠を挙げながら残業代の支払いを拒否してきたとしても、その一つ一つにていねいに反論を行い、ご依頼人に代わって、会社に対し、残業代の請求を行ってくれます。

残業代請求でアディーレに依頼するメリット

アディーレ法律事務所では、労働法の専門弁護士がタイムカード等の勤怠管理資料を一つ一つ精査します。

会社の言い分に対しても法的な観点から反論を行い、あなたが本来もらうべき残業代を取り戻していきます。

相談や着手金は無料なので、「まずは弁護士費用を用意してから…」と、金銭面を理由に依頼を先延ばしする必要もなく、残業代請求をしたいと思い立ったタイミングで気軽に始められます。

さらに、アディーレには「損はさせない保証」という独自の保証サービスもあります。ご依頼後に、未払いの残業代が認められないなどの場合には、弁護士費用をいただきません。

まとめ

残業代には4種類あることやそれぞれの計算方法を解説してきました。この記事で紹介した方法で、まずは、おおまかに残業代を計算してみましょう。その結果、ご自身の計算と会社から支給されている残業代の金額との間に少なからず相違があるようでしたら、会社から支給されている残業代が適正ではない可能性もあります。

残業代請求権には消滅時効もありますので、会社から支給されている残業代が適切ではないかもしれないと感じたら、ぜひお早めにアディーレ法律事務所にご相談ください。

監修者情報

-

資格

-

弁護士、応用情報技術者、基本情報技術者

-

所属

-

東京弁護士会

-

出身大学

-

東京大学法学部、東京大学法科大学院

裁判に関するニュースに寄せられた、SNS上のコメントなどを見るにつけ、法律家が法的な思考をもとに下した判断と、多くの社会一般の方々が抱く考えとのギャップを痛感させられます。残念でならないのは、このようなギャップを「一般人の無知」と一笑に付すだけで、根本的な啓発もなく放置したり、それを利用していたずらに危機感を煽ったりするだけの法律家が未だにいることです。法の専門家として、専門知を独占するのではなく、広く一般の方々が気軽に相談し、納得して、法的解決手段を手に取ることができるよう、全力でサポートいたします。